- Published on

合唱データベース《ChoraLib》を開発しました

- Authors

- Name

- Kaito Kikuchi

- @chorkaichan

先日、合唱曲データベース《ChoralLib》を公開しました。現時点で X での投稿に対し 500 件ほどのいいねをいただくだけでなく、本データベースへの投稿も 100 件を超えており、反響の大きさに驚いているところです。

同時に「こんな機能があったらいいのに」といった声も多数頂戴しており、今後の展望について早い段階で共有する必要があると認識しておりました。

そこで今回は、本サービスを作るに至った経緯と目的、今後の展望についてできる限りお話していこうと思います。始めたてのサービスですので、今後の展開次第では大きく方向転換する可能性もあるという前提のもとご覧いただければと思います。

本サービスを作るに至った経緯

私は合唱を始めて 20 年近くになりますが、新しく企画を考える際、毎回と言っていいほどレパートリーの問題に直面しています。

思い浮かぶ曲は他の団体が最近演奏している曲ばかりだし、他に曲を探そうとして YouTube や Spotify を聴き漁りもするのですが、なかなか見つからない。特に邦人作品については検索がなかなか難しい状況です。

海外の主要な作品はnkodaなどのデジタル楽譜配信サービスがあり、著作権が切れた楽譜はimslpなどで閲覧できます。しかしやはり、網羅的に検索するには限界があります。

こうした問題を抜本的に改善するためのサービスとして、自然に思い浮かんだのが合唱曲データベースでした。

また、構想当初から特定の組織に依らない、不特定多数の方が参加できる形にすることに決めていました。これは過去のプロジェクトの反省にあります。

これまでも音楽関係の数々のプロジェクトの開発・運営に携わってきましたが、開発は進むものの維持・運営の段階で躓くことが多くありました。1-2 ヶ月の短期集中でプロジェクトを動かすことはできても、長い時間をかけてプロジェクトを運営することはずっと大変です。営利団体であれば費用が、非営利団体では時間がかかります。そして長い時間はそれだけモチベーションが段階的に下がっていくことにも繋がります。結果として多くのプロジェクトが縮小の一途を辿りました。不特定多数が参加することによるリスクも当然ありますが、それ以上にこうした運用面に対するメリットが大きいと考えています。

このようにして、みんなで作る合唱曲データベース《ChoralLib》が開発されました。

本サービスの目的

先述の通り、最も大事にしている観点は「レパートリーの多様化」にあります。コンサートやコンクール、合唱祭などでより幅広い曲が演奏されれば、今以上にコミュニティが活性化するのはほぼ間違いないでしょう。

また私が昨年 World Youth Choir に参加する中で台湾出身の友人ができたのですが、彼が所属する台湾の団体は相澤直人さんの《なんとなく・青空》をセレクトして宝塚国際室内合唱コンクールにエントリーしていました。彼曰く「台湾のコンクールは似たような曲を演奏する団体が多くて…」とのことで、日本の曲も含めアンテナを拡げているとのことでした。他にも、インドネシアの Batavia Madrigal Singers による土田豊貴さん《Harukaze -Der Frühlingswind》の委嘱、日本ツアーにおける三善晃《地球へのピクニック》の演奏などに代表される、海外団体への邦人合唱曲の拡がりは目覚ましいものがあります。

さらに国内に目を向けると、海外作品への取り組みは今も昔も相当幅広く行われていることは間違いないと思いますが、ある程度の範疇に収まっているというのもまた事実ではないでしょうか? 海外で広く歌われているのに国内であまり演奏されない曲の一例としては、例えばスペイン語圏の合唱曲があるかと思います。

このように薄く存在するフィルターバブルの外側に立ち、国内外により広いレパートリーを提供するというのも、本サービスの目的の一つです。そのため、すべてのデータには国際表記を併記することを義務付けています。

他にも、関係するすべての方にとって有益なコンテンツになることを心がけています。音楽家の皆さんはもちろん、出版社、作曲家、作詞家の皆さんにとっても便利で不利益のないものにしなければいけません。そのため著作権に抵触しない範囲で、きちんと販促に繋がるようなサービスにしたいと考えています。

今後の展望

最初に一覧でまとめた後、詳細を後述します。

フェーズ 1(データベース機能の充実・システムの安定化)

- 重複投稿の防止

- 異なるバージョンの楽曲の追加

- 検索機能の強化

- お気に入りリストの実装

- 音源情報の追加

- 報告機能の実装

- ロールバック機能の実装

- 国際化対応

フェーズ 2(コミュニティ機能の充実)

- 楽曲特徴量取得のためのアンケート実装

- 特徴量を元にした検索機能の強化

- 演奏履歴ページ作成機能の実装

- オープンソース化

フェーズ 3(財政安定化のためのマネタイズスキーム構築)

- 情報レビュー体制の強化

- 楽曲データの API 提供

重複投稿の防止

喫緊の課題として、楽曲・作曲家・作詞家のデータが二重に登録する問題が数多く発生しています。当初は同名のデータに対応するために重複チェックを外していたのですが、想定以上に多重に投稿される問題が発生しており、システム的に対応すべきだと判断しました。近日中に対応予定です。

異なるバージョンの楽曲の追加

オリジナルの混声版から派生した同声版といった、異なるバージョンの楽曲情報を追加できる機能を実装予定です。

検索機能の強化

編成や時間、言語等の条件のもと楽曲を検索する仕組みを実装予定です。

お気に入りリストの実装

お気に入りの楽曲をリスト化できる機能を実装予定です。例えば『2025 年演奏会選曲候補リスト』といったリストを追加できるようにすることで、選曲の際に便利にお使いいただけると考えています。また本機能はリストを外部に公開することができるようにし、ページをシェアすることで演奏会曲目を公開するといったユースケースも想定しています。

音源情報の追加

Spotify や Apple Music などの配信サービスにアップロードされた音源情報を追加できるようにする予定です。ただし YouTube に関しては、著作権の取り扱いが事後的(著作権の侵害があっても、報告があってから事後的に対応される)という問題があるため、現時点では対応を予定していません。

報告機能の実装

データ保全のため、データの削除は原則できない仕様としています。そのため二重投稿などの際には本機能で報告していただくことによって、運営が削除対応できる仕組みを構築する予定です。この報告機能は不適切な投稿一般に対しても利用されることを想定しています。

ロールバック機能の実装

不正な投稿が行われた際に迅速に前のバージョンに戻せるよう、以前の変更履歴を保存し、過去の状態に戻せるようにする機能(ロールバック機能)を実装予定です。

国際化対応

英語表示に対応する予定です。本機能のリリースをもって海外に対して本サービスの提供を開始します。

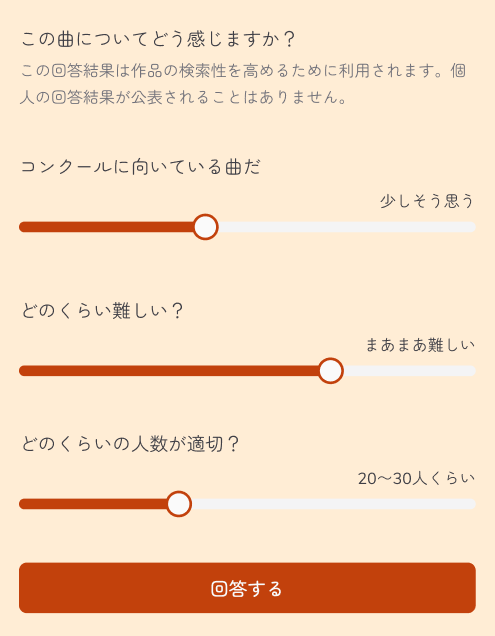

楽曲特徴量取得のためのアンケート実装

曲の難易度やどれだけコンクール向きかといった、主観的な尺度による楽曲の特徴量を取得できるようなアンケートの実装を予定しています。

特徴量を元にした検索機能の強化

アンケートで集めた特徴量を元に、難易度等の条件づけのもと検索できる仕組みを実装予定です。これにより、例えば「コンクール向けの比較的難しめな、明るい感じの曲」といった検索ができるようになることを目指します。

演奏履歴ページ作成機能の実装

これまでに演奏した楽曲を記録できるページを作成できる機能を実装予定です。これにより、一人ひとりが自分の『合唱年表』を作ることができます。また演奏履歴は外部に公開することができるようにし、お互いの年表を見せ合うなどして合唱に関する話題の一助となることを目指します。

オープンソース化

本サービスがある程度のシェアを獲得できた段階で、オープンソース化することを検討しています。これにより、より活発で透明性の高い運営がなされることを期待しています。また別ジャンルにおいて同様の取り組みがなされることで、分野横断的な文化の発展に繋がることも同様に期待します。

情報レビュー体制の強化

投稿される情報のレビュー体制を強化し、データの信頼性を高めることを目指します。

楽曲データの API 提供

情報レビューにより整理されたデータを API で提供することで、必要な人・事業者に対して信頼度の高いデータを迅速に提供することを目指します。API は適宜課金して利用できるものとし、これにより財政健全化を図ります。

おわりに

X を通して様々な方から応援のコメントをいただき、大変励みになっております。この場を借りて感謝申し上げます。上記の通りまだまだ道半ばですが、皆さんの力を借りつつより良いサービスとなるよう少しずつ機能改善していきたいと考えています。

本サービスは合唱に関わるすべての方にとって有益なものとなることを目指しています。上記の他にもこんな機能があったら嬉しい、上記の機能の中でこれはこういう懸念があるのではないか、といった意見は常時歓迎しておりますので、X 上や直接お会いした時などにぜひお声がけいただければ大変嬉しく思います。